Années 1895. Premières tentatives de Freud pour distinguer, d’une part hystérie et névrose obsessionnelle, d’autre part, névrose et psychose

Années 1895. Premières tentatives de Freud pour distinguer, d’une part hystérie et névrose obsessionnelle, d’autre part, névrose et psychose

Presque en même temps que ses « Etudes sur l’hystérie » qui ont été publiées en 1895, Freud avait déjà découvert, avec cette jeune science de l’inconscient qu’il était entrain d’inventer, qu’il pouvait, à partir des mécanismes de formation des symptômes hystériques, rendre également compte de la fabrication d’autres symptômes, obsessions, phobies et psychose. Ainsi faisait-il ses premiers pas dans ce repérage nécessaire de la structure et de ce qui fait la différence, d’une part entre l’hystérie et la névrose obsessionnelle et d’autre part, entre la névrose et la psychose. Ce ne sont que des premiers pas, mais ils sont quand même décisifs au moins quant à la névrose. Ces mécanismes sont décrits dans deux articles qui ont pour titre « Neuropsychoses de défense », de 1894, et « Nouvelles remarques sur les neuropsychoses de défense »

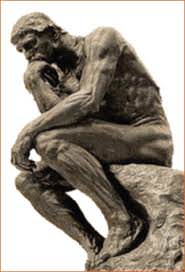

De ce que Freud en indique il me semble qu’on peut les définir comme étant une formation de compromis entre une obsession et une formation réactionnelle qui s’élève contre le surgissement de cette dite obsession, en tant que mécanismes de défense secondaire. C’est en somme une seconde tentative du désir inconscient pour se faire reconnaître et de même une seconde tentative du moi pour le refouler. Le symptôme est une formation de compromis entre ces deux tentatives.

De ce que Freud en indique il me semble qu’on peut les définir comme étant une formation de compromis entre une obsession et une formation réactionnelle qui s’élève contre le surgissement de cette dite obsession, en tant que mécanismes de défense secondaire. C’est en somme une seconde tentative du désir inconscient pour se faire reconnaître et de même une seconde tentative du moi pour le refouler. Le symptôme est une formation de compromis entre ces deux tentatives.  Page 258. des Cinq psychanalyses à propos de l’Homme aux rats, Freud traite de la régression, régression de trois sortes :

Page 258. des Cinq psychanalyses à propos de l’Homme aux rats, Freud traite de la régression, régression de trois sortes : Avant de me lancer dans la lecture du cas de la jeune homosexuelle, celle que j’ai prénommée Sarah, j’ai relu ce que Freud raconte de l’homosexualité dans les trois essais sur la sexualité et, à cette occasion, j’ai aussi relu, dans le Banquet de Platon, le mythe d’Aristophane, comment l’homme/femme qui ne faisait qu’un a été un jour coupé en deux par Zeus et comment le désir de se recoller l’un à l’autre, de ne faire à nouveau plus qu’un est ce qui définit l’amour.

Avant de me lancer dans la lecture du cas de la jeune homosexuelle, celle que j’ai prénommée Sarah, j’ai relu ce que Freud raconte de l’homosexualité dans les trois essais sur la sexualité et, à cette occasion, j’ai aussi relu, dans le Banquet de Platon, le mythe d’Aristophane, comment l’homme/femme qui ne faisait qu’un a été un jour coupé en deux par Zeus et comment le désir de se recoller l’un à l’autre, de ne faire à nouveau plus qu’un est ce qui définit l’amour.

Freud les qualifie ainsi dans la note de la page 258 des Cinq psychanalyses, dans le texte qu’il consacre à l’analyse de l’Homme aux rats.

Freud les qualifie ainsi dans la note de la page 258 des Cinq psychanalyses, dans le texte qu’il consacre à l’analyse de l’Homme aux rats.