Ce dialogue se développe entre Hans et son père à la suite de l’intervention de Freud, son énonciation : « j’ai toujours su qu’un Petit Hans naîtrait un jour qui aimerait tellement sa mère qu’il serait par suite forcé d’avoir peur de son père, et que je l’avais annoncé à son père ». Tout ce qui est mentionné à cette page 121 des cinq psychanalyses est à considérer comme un effet de cette interprétation de Freud.

Ce dialogue se développe entre Hans et son père à la suite de l’intervention de Freud, son énonciation : « j’ai toujours su qu’un Petit Hans naîtrait un jour qui aimerait tellement sa mère qu’il serait par suite forcé d’avoir peur de son père, et que je l’avais annoncé à son père ». Tout ce qui est mentionné à cette page 121 des cinq psychanalyses est à considérer comme un effet de cette interprétation de Freud.

11 – Les effets de l’interprétation de Freud

Nous en sommes p. 121 des Cinq psychanalyses. Freud décrit maintenant ce qu’on peut appeler les effets de son interprétation. Au cours de sa rencontre avec le Petit-Hans, Freud lui a en effet dit « Bien avant qu’il ne vint au monde, j’avais déjà su qu’un Petit Hans naîtrait un jour qui aimerait tellement sa mère qu’il serait par la suite forcé de d’avoir peur de son père, et je l’avais annoncé à son père. »

Nous en sommes p. 121 des Cinq psychanalyses. Freud décrit maintenant ce qu’on peut appeler les effets de son interprétation. Au cours de sa rencontre avec le Petit-Hans, Freud lui a en effet dit « Bien avant qu’il ne vint au monde, j’avais déjà su qu’un Petit Hans naîtrait un jour qui aimerait tellement sa mère qu’il serait par la suite forcé de d’avoir peur de son père, et je l’avais annoncé à son père. »

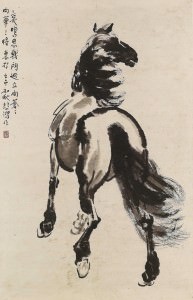

On ne peut qu’admirer l’élégance de cette formulation. Il présente en effet cette interprétation comme une histoire, comme un conte pour enfant. Il joue au magicien ou un devin. L’essentiel porte sur le fait que ce ne sont pas des chevaux dont le Petit Hans a peur mais de son père.

10 – Moustache et monocle du père

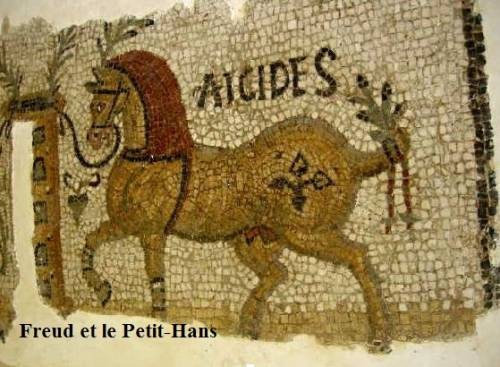

Au bas de la page 119 Freud décrit ce qui s’est passé au cours de sa rencontre avec le Petit-Hans en présence de son père. Nous assistons sans doute ainsi à la première séance d’une analyse d’enfant. On y découvre il me semble le côté primesautier de Freud, sa spontanéité.

« Cet après-midi là, le père et le fils vinrent me voir à ma consultation. Je connaissais déjà le drôle de petit bonhomme et, avec toute son assurance, il était si gentil que j’avais eu chaque fois plaisir à la voir. Je ne sais s’il se souvenait de moi, mais il se comporta de façon irréprochable et comme un membre tout à fait raisonnable de la société humaine. La consultation fut courte. Le père commença par dire que, malgré tous les éclaircissements donnés à Hans, sa peur des chevaux n’avait pas diminué. »

Jouissance clitoridienne et jouissance vaginale

Freud les avait dénommées ainsi : jouissance clitoridienne et jouissance vaginale. Il faudrait les reprendre dans le texte freudien. Je ne sais plus où mais je me souviens qu’au moment où il décrit la façon dont l’une doit céder la place à l’autre, il trouve cette jolie métaphore, il compare la jouissance clitoridienne à la façon dont on doit démarrer un feu de bois à l’aide de petites brindilles, pour pouvoir faire un beau feu de cheminée. C’est la fonction de la jouissance clitoridienne, elle met le feu aux grosses bûches. C’est vrai que, dans le séminaire Encore, Lacan énonce que cette autre jouissance dite vaginale est de l’ordre de la mystique et qu’il essaie de la nommer d’une autre façon, jouissance supplémentaire, jouissance au-delà du phallus ou encore l’autre jouissance, mais il n’empêche qu’il utilise ce terme de jouissance vaginale dans ce chapitre même « Dieu et la jouissance de la femme » (la barré), même si c’est pour le regretter. C’est au bas de la page 69 : « Bien entendu, tout ça dans le discours, hélas, de Freud comme dans l’amour courtois est recouvert pas de menues considérations sur la jouissance clitoridienne et sur la jouissance qu’on appelle comme on peut l’autre justement, celle que je suis entrain d’essayer de vous faire aborder par la voie logique car il n’y en a pas d’autre. Ce qui laisse quelque chance à ce que j’avance, à savoir que de cette jouissance, la femme ne sait rien, c’est que depuis le temps qu’on les supplie […] je parlais la dernière fois des psychanalystes femmes […] on n’a jamais rien pu en tirer. Alors on l’appelle comme on peut cette jouissance, vaginale, on parle pôle postérieur du museau de l’utérus et autres conneries, c’est le cas de le dire ».

Le masque du symptôme, l’Idéal du moi et le Surmoi

Dans le séminaire des Formations de l’inconscient, séance du 16 avril 1958, Lacan inscrit sur le graphe du désir, les deux formations freudiennes qui ont surgi ensemble dans la théorie freudienne, celles de l’Idéal du moi et du Surmoi.Il les reprend en fonction de ces trois lignes d’écritures qu’il avait inventées les séances précédentes,

Dans le séminaire des Formations de l’inconscient, séance du 16 avril 1958, Lacan inscrit sur le graphe du désir, les deux formations freudiennes qui ont surgi ensemble dans la théorie freudienne, celles de l’Idéal du moi et du Surmoi.Il les reprend en fonction de ces trois lignes d’écritures qu’il avait inventées les séances précédentes,

Qu’est-ce que le père réel ?

Les lecteurs de Lacan, et parmi eux, surtout les analysants et les analystes, ont souvent quelques difficultés avec les trois pères qualifiés par lui de « père symbolique », « père imaginaire » et « père réel ». Ils ont souvent d’autant plus de mal qu’ils ont en quelque sorte à raccorder et surtout à rendre cohérent ce qu’il en dit tout au long de ses trente ans de séminaires.

Les lecteurs de Lacan, et parmi eux, surtout les analysants et les analystes, ont souvent quelques difficultés avec les trois pères qualifiés par lui de « père symbolique », « père imaginaire » et « père réel ». Ils ont souvent d’autant plus de mal qu’ils ont en quelque sorte à raccorder et surtout à rendre cohérent ce qu’il en dit tout au long de ses trente ans de séminaires.

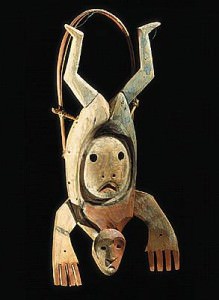

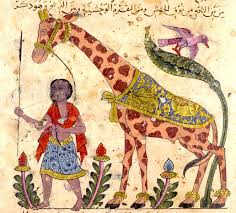

8- Le fantasme des deux girafes

Ce fantasme est une étape essentielle de ce que Lacan a appelé cette « phobie en marche ». Il est mentionné page 116 et 117 des cinq psychanalyses. Dans la nuit du 26 au 27 mars, donc plus de trois mois après le début de ses troubles, le père du Petit Hans rapporte ainsi ce fantasme de deux girafes :

7 – « Une phobie en marche »

Je suis toujours épatée de constater à quel point Lacan nous aide tellement à relire Freud. On ne peut que le constater à propos de ce qu’il nous dit de la phobie du Petit Hans, dans La relation d’objet (séance du 13 mars 1957) : « Ce sur quoi je veux vous laisser c’est de vous demander d’ici la prochaine fois de reprendre le texte du Petit Hans et de vous apercevoir que c’est une phobie sans aucun doute mais si je puis dire une phobie en marche. Dès qu’elle est apparue tout de suite les parents ont pris le fil et jusqu’au point où elle se termine le père ne le quitte pas. »

Je suis toujours épatée de constater à quel point Lacan nous aide tellement à relire Freud. On ne peut que le constater à propos de ce qu’il nous dit de la phobie du Petit Hans, dans La relation d’objet (séance du 13 mars 1957) : « Ce sur quoi je veux vous laisser c’est de vous demander d’ici la prochaine fois de reprendre le texte du Petit Hans et de vous apercevoir que c’est une phobie sans aucun doute mais si je puis dire une phobie en marche. Dès qu’elle est apparue tout de suite les parents ont pris le fil et jusqu’au point où elle se termine le père ne le quitte pas. »

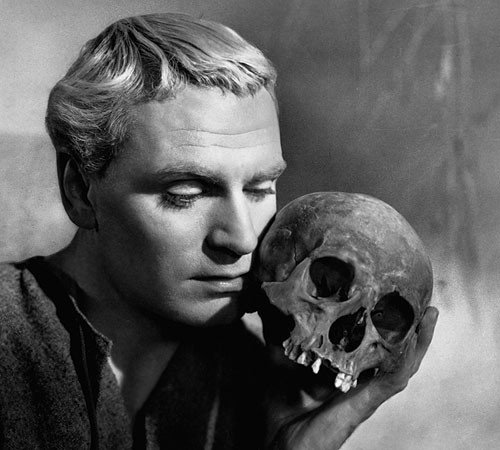

Freud et Lacan lisent Hamlet

Dans le séminaire « Le désir et son interprétation », Lacan commence par évoquer des rêves de mort du père puis il reprend ensuite très longuement le grand rêve du patient d’Ella Sharpe, le rêve dit du chaperon. Ce n’est qu’en troisième partie de ce séminaire qui entreprendra une lecture ligne à ligne de la tragédie d’Hamlet. Certes on peut justifier cet enchaînement du séminaire par son point de départ qui est celui du désir de la mort du père, désir qui est commun aussi bien au patient d’Ella Sharpe qu’à cet être de fiction, ce personnage d’Hamlet, mais cela ne saurait suffire par rapport au titre de ce séminaire qui pose la question du désir et de son interprétation et donc l’accès ou non à l’objet féminin. Or comme le plus souvent c’est par un retour au texte de Freud, que nous pouvons donner un bel éclairage du fil conducteur qui anime ce séminaire de Lacan. Il nous permet de l’interpréter.

Dans le séminaire « Le désir et son interprétation », Lacan commence par évoquer des rêves de mort du père puis il reprend ensuite très longuement le grand rêve du patient d’Ella Sharpe, le rêve dit du chaperon. Ce n’est qu’en troisième partie de ce séminaire qui entreprendra une lecture ligne à ligne de la tragédie d’Hamlet. Certes on peut justifier cet enchaînement du séminaire par son point de départ qui est celui du désir de la mort du père, désir qui est commun aussi bien au patient d’Ella Sharpe qu’à cet être de fiction, ce personnage d’Hamlet, mais cela ne saurait suffire par rapport au titre de ce séminaire qui pose la question du désir et de son interprétation et donc l’accès ou non à l’objet féminin. Or comme le plus souvent c’est par un retour au texte de Freud, que nous pouvons donner un bel éclairage du fil conducteur qui anime ce séminaire de Lacan. Il nous permet de l’interpréter.

Qu’est-ce que la névrose ?

Dans ce chapitre IX d’inhibition, symptôme et angoisse, j’ai d’abord cru que Freud s’occupait à nouveau des liens du symptôme au développement de l’angoisse mais aussi au danger extérieur et intérieur qui causent cette angoisse et qu’il revenait donc sur ce qu’il avait déjà explicité et donc qu’il radotait un peu mais en fait, à la fin de ce chapitre, il arrive à ce qui était sa visée à savoir une définition de ce qu’est la névrose. Pour la définir il était en effet nécessaire de articuler les uns aux autres ces trois termes, danger intérieur et extérieur, angoisse à la fois devant ces dangers et angoisse cause du refoulement, et formation du symptôme.

Dans ce chapitre IX d’inhibition, symptôme et angoisse, j’ai d’abord cru que Freud s’occupait à nouveau des liens du symptôme au développement de l’angoisse mais aussi au danger extérieur et intérieur qui causent cette angoisse et qu’il revenait donc sur ce qu’il avait déjà explicité et donc qu’il radotait un peu mais en fait, à la fin de ce chapitre, il arrive à ce qui était sa visée à savoir une définition de ce qu’est la névrose. Pour la définir il était en effet nécessaire de articuler les uns aux autres ces trois termes, danger intérieur et extérieur, angoisse à la fois devant ces dangers et angoisse cause du refoulement, et formation du symptôme.