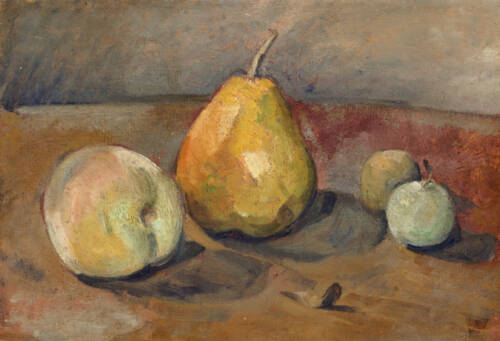

Ce rêve se trouve p. 413. J’ai un peu perdu le fil pour savoir comment il s’inscrit dans la démonstration de Freud, Enfin, il fait au moins partie du grand chapitre “ Travail du rêve” Il est décrit par Freud pour illustrer la rubrique sous lequel il figure “ Sentiment de réalité et figuration de la répétition”.Là encore c’est une psychanalyse en miniature que Freud décrit en quelques phrases. Cet analysant, âgé de 35 ans raconte un rêve qu’il avait fait à l’âge de 4 ans. C’est le notaire, celui qui s’était occupé du testament du père qui lui avait apporté ces deux poires, les poires de l’empereur. il avait perdu son père quand il avait trois ans.

Ce rêve se trouve p. 413. J’ai un peu perdu le fil pour savoir comment il s’inscrit dans la démonstration de Freud, Enfin, il fait au moins partie du grand chapitre “ Travail du rêve” Il est décrit par Freud pour illustrer la rubrique sous lequel il figure “ Sentiment de réalité et figuration de la répétition”.Là encore c’est une psychanalyse en miniature que Freud décrit en quelques phrases. Cet analysant, âgé de 35 ans raconte un rêve qu’il avait fait à l’âge de 4 ans. C’est le notaire, celui qui s’était occupé du testament du père qui lui avait apporté ces deux poires, les poires de l’empereur. il avait perdu son père quand il avait trois ans.

Le texte du rêve est donc :

“ Le notaire chez qui était déposé le testament du père apportait deux grosses poires impériales et lui en donnait une à manger. L’autre était sur l’appui de la fenêtre dans la salle de séjour. Il se réveillait convaincu de la réalité de ce qu’il avait rêvé et réclamait obstinément à sa mère la seconde poire, prétendant qu’elle était sur l’appui de la fenêtre. Ce qui avait fait rire sa mère”.

Le rêve d’une femme du peuple

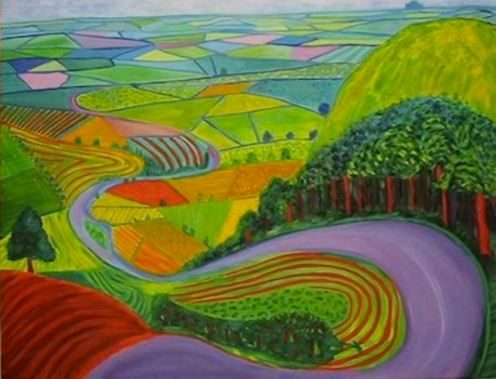

Ce rêve d’une femme du peuple dont le mari est agent de police figure p. 407 de l’ouvrage version J.P Lefebvre. Il figure à titre d’exemple de symbolisme, celui où l’organe masculin est symbolisé par des personnages ( trois) le policier flanqué de deux gredins et l’organe féminin comme un beau paysage arboré. Voici le texte de ce rêve : “ … et qu’alors quelqu’un était entré pas effraction dans l’habitation et qu’elle avait eu très peur et appelé un agent. Mais que celui-ci s’était rendu en compagnie pacifique de deux pélerins avec qui il était d’accord dans une église où l’on montait par plusieurs marches ; que derrière l’église il y avait une montagne et tout en haut une épaisse forêt […] Que devant l’église un chemin menait à la montagne. Que celle-ci des deux côtés, était couverte d’herbe et de broussailles de plus en plus épaisses, qui se transformaient en haut de la montagne en une épaisse forêt.”

Ce rêve d’une femme du peuple dont le mari est agent de police figure p. 407 de l’ouvrage version J.P Lefebvre. Il figure à titre d’exemple de symbolisme, celui où l’organe masculin est symbolisé par des personnages ( trois) le policier flanqué de deux gredins et l’organe féminin comme un beau paysage arboré. Voici le texte de ce rêve : “ … et qu’alors quelqu’un était entré pas effraction dans l’habitation et qu’elle avait eu très peur et appelé un agent. Mais que celui-ci s’était rendu en compagnie pacifique de deux pélerins avec qui il était d’accord dans une église où l’on montait par plusieurs marches ; que derrière l’église il y avait une montagne et tout en haut une épaisse forêt […] Que devant l’église un chemin menait à la montagne. Que celle-ci des deux côtés, était couverte d’herbe et de broussailles de plus en plus épaisses, qui se transformaient en haut de la montagne en une épaisse forêt.”

Le rêve de cet homme inhibé par le complexe du père

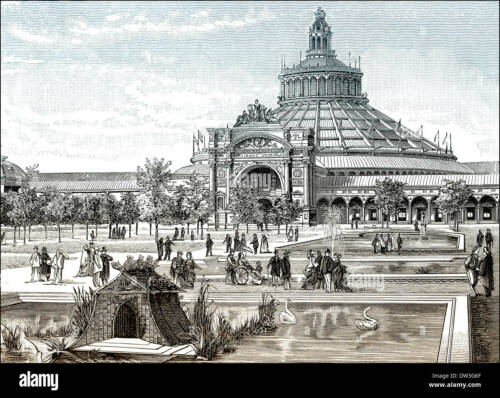

Ce rêve a été choisi par Freud pour illustrer le fait que l’organe sexuel masculin peut aussi être symbolisé par des bâtiments. En fait ce qui m’a surtout intéressé c’est le sous-titre avec lequel Freud introduit cette question du complexe du père. La question se pose en effet de savoir s’il est équivalent ou non au complexe de castration.

Voici le texte de ce rêve qui figure toujours dans le chapitre sur le symbolisme dans les rêves et à la page 405 de la version J.P Lefebvre.

“ Il se promène avec son père dans un lieu qui est certainement le Prater, car on voit la rotonde, devant celle-ci, une avancée plus petite à laquelle est attachée un ballon captif, qui semble cependant dégonflé. Son père lui demande ce que c’est que tout ça. Il s’étonne de cette question, mais le lui explique. Ils arrivent ensuite dans une cour où est étalée une grande plaque de tôle. Son père veut en arracher un grand morceau mais avant cela il regarde autour de lui pour voir si quelque un ne pourrait pas remarquer la chose. Il lui dit qu’il n’a qu’à le dire tout simplement au surveillant et qu’il pourra alors en prendre sans plus de façons. De cette cour, un escalier conduit au fond d’un puits, dont les parois sont comme matelassées d’un mol capiton, un peu comme un fauteuil de cuir. Au bout de ce puits il y a une plateforme assez longue puis commence un nouveau puits…”

Le second rêve de la femme agoraphobique (celle qui s’était fait un chapeau de paille avec les organes génitaux de son mari) ( Partie I)

Ce second rêve de la jeune femme agoraphobique se trouve p. 403 de “L’interprétation du rêve” (traduction J-P Lefebvre), sous ce titre de chapitre “ Le petit est l’organe génital – être écrasé par une voiture est un symbole de rapport sexuel”.

Voici le texte de ce rêve : “ sa mère fait partir sa petite fille afin qu’elle soit obligée d’aller seule. Elle est ensuite avec sa mère dans le train et voit sa petite aller directement sur les rails, où elle ne peut donc que se faire écraser. On entend les os qui craquent ( là elle éprouve une sensation désagréable, mais n’est pas vraiment épouvantée). Après cela elle se retourne depuis la fenêtre du wagon, en regardant si derrière on ne voit pas les morceaux. Puis elle fait des reproches à sa mère qui a laissé la petite partir toute seule.”

Les associations du rêve et les interprétations de ce rêve méritent d’être suivis ligne à ligne, parce qu’on y découvre donc dans ce chapitre sur le symbolisme dans les rêves qui a été rajouté en 1914, soit 14 ans après la première édition, les premières ébauches de l’élaboration freudienne du complexe de castration féminin. On y découvre à l’état naissant également, ce qu’il développera bien plus tard avec l’aide des analystes femmes, des étapes pré-oedipiennes de la sexualité féminine, dans la relation de la petite fille à sa mère.

Tout ce qu’on peut faire avec un chapeau quand on l’utilise comme un symbole !

Avant de quitter ce rêve de la Dame qui avait fabriqué un chapeau de paille avec les organes génitaux de son mari afin de se protéger de son angoisse de tentation, celle de se laisser séduire, chemin faisant, par de beaux militaires, je vous propose en effet de relire un petit texte de Freud assez peu connu qui porte pour titre “ Relation entre un symbole et un symptôme”. C’est là en effet qu’on retrouve ce symbole du chapeau et utilisé cette fois-ci non pas pour fabriquer un rêve mais quelques symptômes obsessionnels, du côté des femmes, mais aussi des hommes. Il commence ainsi son article “ Le chapeau, comme symbole de l’organe génital, surtout de l’organe génital masculin, voilà qui est suffisamment établi par l’expérience de l’analyse des rêves. Mais, ajoute-t-il, on ne peut affirmer que ce symbole soit ce ceux que l’on comprenne”.

De fait Freud nous explique qu’il y a en somme un glissement du bas vers le haut et que c’est tout d”abord la tête qui représente les organes génitaux et que le chapeau en est à son tour la représentation, par glissement de la tête au chapeau, en tant qu’il en est nous seulement le prolongement mais aussi ce qui peut être ôté. Le chapeau met donc en scène le fait de pouvoir en être privé. Il est amovible.

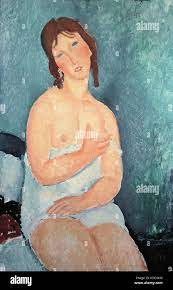

Le rêve d’une agoraphobique

Ce rêve qui est l’un de mes préférés (avec le rêve de Freud dit du WC de campagne)l figure sous le nom rêve d’une agoraphobique et se trouve p. 401 de la traduction Jean-Pierre Lefèbvre.

Ce rêve qui est l’un de mes préférés (avec le rêve de Freud dit du WC de campagne)l figure sous le nom rêve d’une agoraphobique et se trouve p. 401 de la traduction Jean-Pierre Lefèbvre.

Il trouve place dans ce chapitre que Freud consacre au symbolisme, mais justement pour y apporter une sorte de restriction, de limite, de ses pouvoirs dans l’interprétation des rêves. Il rappelle que

l’essentiel est en effet de prendre appui sur les associations du rêveur et que le symbolisme n’en est qu’un adjuvant qui ne vient en quelque sorte que conforter ce qu’on peut déduire quant au déchiffrage de ce rêve à partir de ces associations.

“ Mais je voudrais ici aussi mettre en garde expressément contre la surestimation de la signification des symboles pour l’interprétation du rêve, contre la réduction par exemple du travail de traduction du

rêve à une traduction de symboles et contre l’abandon de la technique d’exploitation des idées qui viennent à l’esprit du rêveur. Les deux techniques doivent se compléter l’une l’autre. Mais sur le plan

pratique aussi bien théorique la priorité demeure au procédé initialement décrit, qui attribue aux propos exprimés par le rêveur la signification décisive, tandis que la traduction des symboles à

laquelle nous nous livrons vient s’ajouter comme une ressource auxiliaire.”

Voici le texte de ce beau petit rêve :

“ Je me promène en été dans la rue, je porte un chapeau de paille d’une forme particulière, dont la partie médiane est recourbée vers le haut, et dont les côtés pendant vers le bas ( la description se bloquant ici un instant) et de telle manière qu’une partie latérale se trouve plus basse que l’autre. Je suis joyeuse et d’humeur confiante, et au moment où je passe devant une troupe de jeunes officiers, je pense à part moi : vous tous, vous ne pouvez rien me faire du tout”.

Le rêve d’une amie de Freud

Le rêve se trouve page 383, dans le chapitre “ le travail du rêve ». Il est introduit par une phrase que, pour ma part, je n’arrive pas à bien déchiffrer. Je vous laisse donc le soin de l’interpréter vous-même en fonction du rêve cité : “Je ferai maintenant état d’un rêve dans l’analyse duquel la mise en image de la pensée abstraite joue un rôle plus important. La différence entre ce genre d’interprétation du rêve et celle qui recourt au symbolisme ne cesse pas cependant d’être très nettement marquée. Dans l’interprétation symbolique du rêve, la clé de la symbolisation est arbitrairement choisie par l’interprète du rêve. Dans les cas de déguisements langagiers que nous citons, les clés sont universellement connues et données par la pratique langagière établie. Quand on dispose de la bonne idée spontanée dans la bonne circonstance, on peut aussi, soit totalement, soit partiellement résoudre des rêves de cette nature indépendamment des indications du rêveur.”

Le rêve se trouve page 383, dans le chapitre “ le travail du rêve ». Il est introduit par une phrase que, pour ma part, je n’arrive pas à bien déchiffrer. Je vous laisse donc le soin de l’interpréter vous-même en fonction du rêve cité : “Je ferai maintenant état d’un rêve dans l’analyse duquel la mise en image de la pensée abstraite joue un rôle plus important. La différence entre ce genre d’interprétation du rêve et celle qui recourt au symbolisme ne cesse pas cependant d’être très nettement marquée. Dans l’interprétation symbolique du rêve, la clé de la symbolisation est arbitrairement choisie par l’interprète du rêve. Dans les cas de déguisements langagiers que nous citons, les clés sont universellement connues et données par la pratique langagière établie. Quand on dispose de la bonne idée spontanée dans la bonne circonstance, on peut aussi, soit totalement, soit partiellement résoudre des rêves de cette nature indépendamment des indications du rêveur.”

Est-ce que, en cette circonstance, Freud ne nous indique pas qu’il n’utilise pas ce symbolisme mais sa connaissance de la vie de son amie pour l’interpréter ?

Un rêve où Freud est accusé du vol d’un objet perdu !

Ce rêve est décrit par Freud dans le grand chapitre qui concerne “Le travail du rêve”. Il fait partie des rêves où il y a inhibition, l’impossibilité de faire quelque chose. Il se trouve à la page 377 de la traduction Jean-Pierre Lefébvre. Il est introduit par cette question qu’il pose » Que signifie cette sensation de mouvement inhibé si fréquente dans le rêve et qui s’approche tant de l’angoisse ? On veut s’en aller et on ne bouge pas de là, on veut faire quelque chose de particulier et on bute continuellement sur des obstacles […] il est commode mais insuffisant de répondre qu’il y aurait dans le sommeil une paralysie motrice qui se signalerait par la sensation évoquée ». Le rêve que Freud rapporte se trouve donc là pour illustrer ce « ne pas pouvoir y arriver » mais sans sensation corporelle de cette inhibition. Freud nous dit que cette formule fait partie du contenu onirique, donc du texte du rêve. C’est un rêve abrégé dans lequel Freud se trouve accusé de malhonnêteté.

Ce rêve est décrit par Freud dans le grand chapitre qui concerne “Le travail du rêve”. Il fait partie des rêves où il y a inhibition, l’impossibilité de faire quelque chose. Il se trouve à la page 377 de la traduction Jean-Pierre Lefébvre. Il est introduit par cette question qu’il pose » Que signifie cette sensation de mouvement inhibé si fréquente dans le rêve et qui s’approche tant de l’angoisse ? On veut s’en aller et on ne bouge pas de là, on veut faire quelque chose de particulier et on bute continuellement sur des obstacles […] il est commode mais insuffisant de répondre qu’il y aurait dans le sommeil une paralysie motrice qui se signalerait par la sensation évoquée ». Le rêve que Freud rapporte se trouve donc là pour illustrer ce « ne pas pouvoir y arriver » mais sans sensation corporelle de cette inhibition. Freud nous dit que cette formule fait partie du contenu onirique, donc du texte du rêve. C’est un rêve abrégé dans lequel Freud se trouve accusé de malhonnêteté.

« Le lieu est un mélange de clinique privée et d’un certain nombre d’autres locaux. Un domestique se présente pour me convoquer à une enquête. je sais dans le rêve qu’on ne trouve plus quelque chose et que l’enquête résulte du soupçon que je me sois approprié l’objet perdu. L’analyse montre que le mot Untersuchung, qui désigne l’enquête, doit être pris dans un sens double et comprend aussi l’examen médical. Conscient de mon innocence et de ma fonction de consultant dans la maison, je suis tranquillement le domestique. Un autre domestique nous accueille à une porte et dit en me désignant : vous l’avez amené mais c’est un homme comme il faut. J’entre alors sans domestique dans grande salle où sont dressées des machines, et qui me rappelle un Enfer avec ses châtiments infernaux. J’aperçois, attelé à un appareil, un confrère qui aurait toutes les raisons de se soucier de moi; mais il ne fait pas attention à moi. On me signifie ensuite que je peux m’en aller. Et alors je ne trouve pas mon chapeau et de toute manière je ne peux pas m’en aller ».

Freud interprète ainsi son rêve : la satisfaction de désir du rêve est d’être reconnu comme un homme honnête. Mais le fait qu’il en puisse pas s’en aller prouve le contraire.

» Le ne-pas-arriver du rêve est une expression de contradiction. Un » NON » en fonction duquel, donc l’affirmation précédente, qui disait que le rêve ne parvenait pas à exprimer le non doit être corrigée. »

Rêves et complexe de castration

Le moindre des petits rêves rapportés par Freud dans son grand texte L’Interprétation du rêve, donne accès aux questions cliniques et théoriques les plus brûlantes de la psychanalyse.

En témoignent par exemple ces deux rêves que Freud utilise pour indiquer comment tout ce qui est dit, à propos du rêve, sert à masquer son contenu latent mais, en même temps, le dévoile.

Ils illustrent certes son propos, mais également révèlent ce qu’il en est du complexe de castration qui est différent pour les hommes et pour les femmes et cet événement traumatique que constitue la découverte de la différence des sexes.

Nous en sommes toujours au chapitre « Travail du rêve » p. 373 trad. Jean-Pierre Lefebvre.

« Le rêve avec des fleurs »

Ce rêve avec des fleurs se trouve dans la troisième partie du Travail du rêve, la partie C qui a pour titre “Les moyens oniriques de la figuration”. p. 351, à la suite de la partie A, la condensation et la partie B, le déplacement.(Traduction Jean-Pierre Lefevbre)

Il semble bien que jusqu’ici nous avions étudié plutôt la défiguration du rêve qui était nécessaire au franchissement de la censure, avec le déplacement, mais là il s’agit de sa figuration.

La figuration c’est en somme la mise en scène du rêve, la représentation dans le contenu manifeste des pensées du rêve, peut-être pourrait-on dire, l’invention du rébus chargé de représenter ces pensées. Freud nous explique que dans le matériel utilisé pour fabriquer le rêve, ne se trouvent pas les outils nécessaires pour représenter toute une série d’articulations logiques du texte du rêve, celles avec des Si, parce que, à moins que, ou bien ou bien, quoique…. Freud donne donc quelques exemples de la façon dont le rêve tente de remédier à cette impossibilité. Mais il nous indique aussi que c’est au rêveur de les restituer, une fois le rêve interprété.

Dans ce chapitre nous allons retrouver tout ce que Lacan a travaillé pendant de nombreuses années, une approche logique, avec ce qu’il a appelé le principe de non contradiction et également les liens de causalité, que Lacan a rapproché de l’implication, implication formelle et matérielle avec ses tables de vérité.

Ce rêve est essentiel à sa démonstration avec quelques autres.