Bienvenue sur ce site de podcasts Une psychanalyse à fleur d’inconscient. Claude Lévi-Strauss, dans l’un de ses ouvrages, “La Pensée sauvage”, avait consacré un chapitre à ce qu’il appelle l’art du bricolage. Je trouve que la façon dont Lacan utilise ces bouts de ficelle relève en effet de cet art.

Bienvenue sur ce site de podcasts Une psychanalyse à fleur d’inconscient. Claude Lévi-Strauss, dans l’un de ses ouvrages, “La Pensée sauvage”, avait consacré un chapitre à ce qu’il appelle l’art du bricolage. Je trouve que la façon dont Lacan utilise ces bouts de ficelle relève en effet de cet art.

C’est en 1972 que Lacan a emprunté à Guilbaud ce nœud borroméen. Il a trouvé qu’il lui allait « comme bague au doigt » pour y démontrer ce qu’il avait déjà mis en évidence depuis fort longtemps, les trois registres du symbolique, de l’imaginaire et du réel (1).

Théodule Guilbaud était un mathématicien qui s’était lui aussi intéressé à l’application des mathématiques aux sciences sociales.

Je voudrais vous parler aujourd’hui de l’usage que Lacan a essayé de faire de ce nœud borroméen en le transplantant dans le champ de la psychanalyse.

C’est d’une façon très tardive, de 1973 à 1976, au cours des trois séminaires « Les non-dupes errent », « RSI » et « le Sinthome », qu’il élabore alors un nouveau mode d’approche de la psychanalyse avec sa théorie des nœuds, avec ce qu’il appelle ses ronds de ficelle.

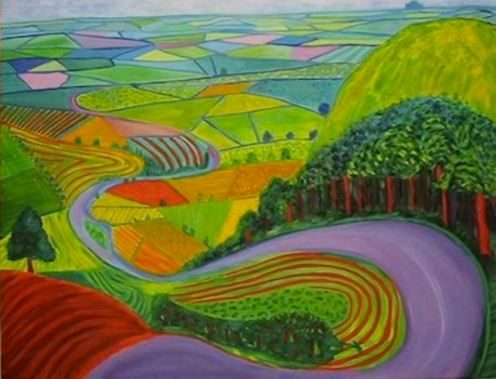

Ce rêve d’une femme du peuple dont le mari est agent de police figure p. 407 de l’ouvrage version J.P Lefebvre. Il figure à titre d’exemple de symbolisme, celui où l’organe masculin est symbolisé par des personnages ( trois) le policier flanqué de deux gredins et l’organe féminin comme un beau paysage arboré.

Ce rêve d’une femme du peuple dont le mari est agent de police figure p. 407 de l’ouvrage version J.P Lefebvre. Il figure à titre d’exemple de symbolisme, celui où l’organe masculin est symbolisé par des personnages ( trois) le policier flanqué de deux gredins et l’organe féminin comme un beau paysage arboré.

Ce rêve qui est l’un de mes préférés (avec le rêve de Freud dit du WC de campagne)l figure sous le nom rêve d’une agoraphobique et se trouve p. 401 de la traduction Jean-Pierre Lefèbvre.

Ce rêve qui est l’un de mes préférés (avec le rêve de Freud dit du WC de campagne)l figure sous le nom rêve d’une agoraphobique et se trouve p. 401 de la traduction Jean-Pierre Lefèbvre. Le rêve se trouve page 383, dans le chapitre “ le travail du rêve ». Il est introduit par une phrase que, pour ma part, je n’arrive pas à bien déchiffrer. Je vous laisse donc le soin de l’interpréter vous-même en fonction du rêve cité : “Je ferai maintenant état d’un rêve dans l’analyse duquel la mise en image de la pensée abstraite joue un rôle plus important. La différence entre ce genre d’interprétation du rêve et celle qui recourt au symbolisme ne cesse pas cependant d’être très nettement marquée. Dans l’interprétation symbolique du rêve, la clé de la symbolisation est arbitrairement choisie par l’interprète du rêve. Dans les cas de déguisements langagiers que nous citons, les clés sont universellement connues et données par la pratique langagière établie. Quand on dispose de la bonne idée spontanée dans la bonne circonstance, on peut aussi, soit totalement, soit partiellement résoudre des rêves de cette nature indépendamment des indications du rêveur.”

Le rêve se trouve page 383, dans le chapitre “ le travail du rêve ». Il est introduit par une phrase que, pour ma part, je n’arrive pas à bien déchiffrer. Je vous laisse donc le soin de l’interpréter vous-même en fonction du rêve cité : “Je ferai maintenant état d’un rêve dans l’analyse duquel la mise en image de la pensée abstraite joue un rôle plus important. La différence entre ce genre d’interprétation du rêve et celle qui recourt au symbolisme ne cesse pas cependant d’être très nettement marquée. Dans l’interprétation symbolique du rêve, la clé de la symbolisation est arbitrairement choisie par l’interprète du rêve. Dans les cas de déguisements langagiers que nous citons, les clés sont universellement connues et données par la pratique langagière établie. Quand on dispose de la bonne idée spontanée dans la bonne circonstance, on peut aussi, soit totalement, soit partiellement résoudre des rêves de cette nature indépendamment des indications du rêveur.” Ce rêve est décrit par Freud dans le grand chapitre qui concerne “Le travail du rêve”. Il fait partie des rêves où il y a inhibition, l’impossibilité de faire quelque chose. Il se trouve à la page 377 de la traduction Jean-Pierre Lefébvre.

Ce rêve est décrit par Freud dans le grand chapitre qui concerne “Le travail du rêve”. Il fait partie des rêves où il y a inhibition, l’impossibilité de faire quelque chose. Il se trouve à la page 377 de la traduction Jean-Pierre Lefébvre.