Il existe un minuscule petit livre, il mesure à peine une dizaine de centimètres, mais il n’a vraiment pas besoin d’être plus grand puisque son texte ne contient tout au plus que quatre cinq phrases. Ce livre a été écrit par Jacques Roubaud. C’est à la fois un poète et un mathématicien.

Il existe un minuscule petit livre, il mesure à peine une dizaine de centimètres, mais il n’a vraiment pas besoin d’être plus grand puisque son texte ne contient tout au plus que quatre cinq phrases. Ce livre a été écrit par Jacques Roubaud. C’est à la fois un poète et un mathématicien.

Ce livre a été présenté sous un titre que je ne connaissais pas celui de biographie en oblique et il a pour titre “ Ma vie avec le docteur Lacan”. Je ne pouvais donc que me sentir concernée par cette vie-là !

Cette biographie est donc rédigée comme un compte-rendu, quelques notes jetées sur une page. Jacques Roubaud y note par exemple la similitude des prénoms entre sa fille et celle de Sylvia Bataille. Toutes deux s’appelaient en effet Laurence, mais surtout il y évoque plus que très brièvement, avec une grande sobriété, trois rencontres avec Lacan survenues à plusieurs années d’intervalle.

La première est d’ordre médical et même psychiatrique. Il écrit “ En 1961, après le suicide de mon frère, j’étais militaire, rapatrié sanitaire du Sahara, au pavillon des isolés du Val de grâce; Le docteur Lacan accepta la responsabilité de me ma sortie et de mon retour dans mes foyers. Il me reçut une heure chez lui. Je ne me souviens que de silence.”

Au cours de la seconde rencontre qui était fictive, Jacques Roubaud avait en effet essayé de lire La lettre volée en compagnie de philippe Courrège, un mathématicien.

La troisième rencontre, selon ce qu’il en écrit, avait été provoquée par Lacan. Elle est ainsi décrite par Jacques Roubaud : “Un jour, à la fin de 1968; je reçus un coup de téléphone, je décrochais et j’entendis une voix qui me me dit “ c’est moi”. Il y eut un long silence, “Ici, Lacan”. Il a ensuite prononcé d’autres mots mais dont il n’est pas sûr “ Il faut que nous nous voyons”.

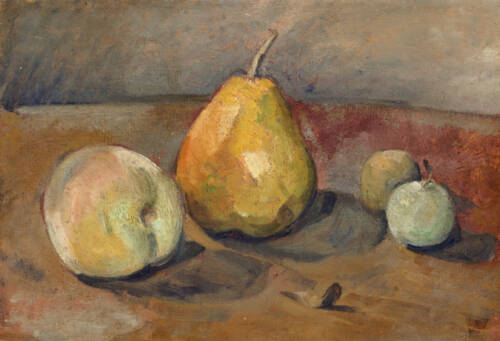

Ce rêve se trouve p. 413. J’ai un peu perdu le fil pour savoir comment il s’inscrit dans la démonstration de Freud, Enfin, il fait au moins partie du grand chapitre “ Travail du rêve” Il est décrit par Freud pour illustrer la rubrique sous lequel il figure “ Sentiment de réalité et figuration de la répétition”.Là encore c’est une psychanalyse en miniature que Freud décrit en quelques phrases. Cet analysant, âgé de 35 ans raconte un rêve qu’il avait fait à l’âge de 4 ans. C’est le notaire, celui qui s’était occupé du testament du père qui lui avait apporté ces deux poires, les poires de l’empereur. il avait perdu son père quand il avait trois ans.

Ce rêve se trouve p. 413. J’ai un peu perdu le fil pour savoir comment il s’inscrit dans la démonstration de Freud, Enfin, il fait au moins partie du grand chapitre “ Travail du rêve” Il est décrit par Freud pour illustrer la rubrique sous lequel il figure “ Sentiment de réalité et figuration de la répétition”.Là encore c’est une psychanalyse en miniature que Freud décrit en quelques phrases. Cet analysant, âgé de 35 ans raconte un rêve qu’il avait fait à l’âge de 4 ans. C’est le notaire, celui qui s’était occupé du testament du père qui lui avait apporté ces deux poires, les poires de l’empereur. il avait perdu son père quand il avait trois ans. Ce rêve qui est l’un de mes préférés (avec le rêve de Freud dit du WC de campagne)l figure sous le nom rêve d’une agoraphobique et se trouve p. 401 de la traduction Jean-Pierre Lefèbvre.

Ce rêve qui est l’un de mes préférés (avec le rêve de Freud dit du WC de campagne)l figure sous le nom rêve d’une agoraphobique et se trouve p. 401 de la traduction Jean-Pierre Lefèbvre. Le rêve se trouve page 383, dans le chapitre “ le travail du rêve ». Il est introduit par une phrase que, pour ma part, je n’arrive pas à bien déchiffrer. Je vous laisse donc le soin de l’interpréter vous-même en fonction du rêve cité : “Je ferai maintenant état d’un rêve dans l’analyse duquel la mise en image de la pensée abstraite joue un rôle plus important. La différence entre ce genre d’interprétation du rêve et celle qui recourt au symbolisme ne cesse pas cependant d’être très nettement marquée. Dans l’interprétation symbolique du rêve, la clé de la symbolisation est arbitrairement choisie par l’interprète du rêve. Dans les cas de déguisements langagiers que nous citons, les clés sont universellement connues et données par la pratique langagière établie. Quand on dispose de la bonne idée spontanée dans la bonne circonstance, on peut aussi, soit totalement, soit partiellement résoudre des rêves de cette nature indépendamment des indications du rêveur.”

Le rêve se trouve page 383, dans le chapitre “ le travail du rêve ». Il est introduit par une phrase que, pour ma part, je n’arrive pas à bien déchiffrer. Je vous laisse donc le soin de l’interpréter vous-même en fonction du rêve cité : “Je ferai maintenant état d’un rêve dans l’analyse duquel la mise en image de la pensée abstraite joue un rôle plus important. La différence entre ce genre d’interprétation du rêve et celle qui recourt au symbolisme ne cesse pas cependant d’être très nettement marquée. Dans l’interprétation symbolique du rêve, la clé de la symbolisation est arbitrairement choisie par l’interprète du rêve. Dans les cas de déguisements langagiers que nous citons, les clés sont universellement connues et données par la pratique langagière établie. Quand on dispose de la bonne idée spontanée dans la bonne circonstance, on peut aussi, soit totalement, soit partiellement résoudre des rêves de cette nature indépendamment des indications du rêveur.” Ce rêve est décrit par Freud dans le grand chapitre qui concerne “Le travail du rêve”. Il fait partie des rêves où il y a inhibition, l’impossibilité de faire quelque chose. Il se trouve à la page 377 de la traduction Jean-Pierre Lefébvre.

Ce rêve est décrit par Freud dans le grand chapitre qui concerne “Le travail du rêve”. Il fait partie des rêves où il y a inhibition, l’impossibilité de faire quelque chose. Il se trouve à la page 377 de la traduction Jean-Pierre Lefébvre.

Bienvenue sur ce site de podcasts » une psychanalyse à fleur d’inconscient ». J’ai choisi aujourd’hui de vous parler de l’hystérie et de sa place essentielle dans la psychanalyse. Dans un texte tardif de son enseignement qui a pour titre « Joyce le symptôme ». Lacan évoque l’hystérie de Socrate et de la façon dont il saisissait « le symptôme de l’autre au vol » mais tout en soulignant que, l’analyste, doit savoir, lui aussi, saisir le symptôme de l’autre au vol pour pouvoir l’interpréter. Il fait ainsi de Socrate, en une seule phrase, le modèle de tous les hystériques mais aussi de tous les analystes.

Bienvenue sur ce site de podcasts » une psychanalyse à fleur d’inconscient ». J’ai choisi aujourd’hui de vous parler de l’hystérie et de sa place essentielle dans la psychanalyse. Dans un texte tardif de son enseignement qui a pour titre « Joyce le symptôme ». Lacan évoque l’hystérie de Socrate et de la façon dont il saisissait « le symptôme de l’autre au vol » mais tout en soulignant que, l’analyste, doit savoir, lui aussi, saisir le symptôme de l’autre au vol pour pouvoir l’interpréter. Il fait ainsi de Socrate, en une seule phrase, le modèle de tous les hystériques mais aussi de tous les analystes.